Sabtu, 26 November 2016

Jumat, 09 September 2016

Minggu, 04 September 2016

Senin, 11 Juli 2016

Rintisan Buku Pelatihan Membaca Berbasis Penelitian Psikolinguistik: Mahir Membaca 1

Harwintha Y. Anjarningsih sudah menjadi dosen di program studi Inggris, Fakultas Ilmu

Budaya, Universitas Indonesia sejak lulus program sarjana pada tahun 2003.

Memfokuskan diri pada studi psiko- dan neurolinguistik, dia sangat tertarik

pada isu-isu pemrosesan bahasa dan masalah bahasa baik pada anak-anak maupun

orang dewasa. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya pada bidang

afasiologi di Rijksuniversiteit Groningen, Belanda, Harwintha kembali ke

Indonesia dan menekuni riset dan publikasi di bidang gangguan bahasa.

Ketertarikan kepada pendidikan berkebutuhan khusus sudah dimilikinya sejak

menyelesaikan disertasi mengenai tes skrining untuk disleksia perkembangan pada

tahun 2006. Buku tulisannya adalah Jangan Kucilkan Aku karena Aku tidak Bisa

Membaca: Pentingnya Identifikasi Dini Disleksia untuk Masa Depan Anak (2011)

dan Otak dan Kemampuan Berbahasa (2011). Harwintha dapat

dikontak di alamat email wintha_salyo@yahoo.com dan nomor telpon seluler 0812

860 60 584. Kumpulan tulisannya bisa diakses di harwintha.blogspot.com.

Materi latihan membaca di dalam buku

ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian oleh Grup Psikolinguistik, Laboratorium

Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia yang

dikembangkan oleh penulis dan para mahasiswanya. Sebagian besar kata-kata di

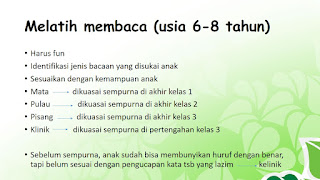

dalam Mahir Membaca 1 adalah kata dengan dua suku kata yang merupakan kata-kata

yang sangat sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Urutan materi

latihan membaca diatur berdasarkan bangun suku kata yang lebih mudah untuk

dikuasai oleh para pembaca pemula: kata sederhana (mis. bola), kata dengan diftong (mis. pulau), kata dengan digraf (mis. jagung), dan kata dengan gugus konsonan (mis. planet). Disarankan untuk

membaca materi latihan secara berurutan (sederhana-diftong-digraf-gugus

konsonan) dan pindah setelah tercapai akurasi minimal sebesar 75%. Jika orang

tua atau guru ingin memberikan kata-kata lainnya, disarankan untuk memilih

kata-kata dengan dua atau tiga suku kata dan bangun suku kata yang sesuai

dengan materi yang sedang dibaca. Dengan kata lain, jika anak sedang berlatih

dengan kata sederhana, jangan terlalu banyak melatihkan diftong atau digraf

dulu. Kuatkanlah pemahaman anak atas kata-kata dengan susunan Konsonan-Vokal-Konsonan-Vokal

terlebih dulu.

Penguasaan dengan akurasi minimal 90%

atas materi membaca di Mahir Membaca 1 dan kata-kata dengan bangun suku kata

sejenis lazimnya tercapai di akhir kelas 2 atau pertengahan kelas 3 Sekolah

Dasar. Jika di akhir kelas 3 anak masih mengalami kesulitan yang besar, orang

tua atau guru dapat mengecek lebih lanjut apakah ada kesulitan belajar, atau

gangguan belajar dengan menghubungi ahli bahasa anak, ahli gangguan bahasa,

psikolog anak, atau dokter spesialis anak. Dengan demikian, anak dapat diberi

perhatian khusus yang sesuai dengan gaya belajarnya dengan tujuan untuk

menguasai kemahiran membaca yang sangat penting untuk keberhasilan

pendidikannya.

Kami ucapkan selamat berlatih.

Depok,

11 Juli 2016,

Harwintha

Y. Anjarningsih, PhD

Kamis, 17 Maret 2016

Makalah Harwintha untuk KOLITA 14, 2016

http://adl.aptik.or.id/default.aspx?tabID=61&id=168146&src=a

Characterising the Reading Development of Indonesian Children

Harwintha Y. Anjarningsih

Linguistics Department, Faculty of Humanities,

Universitas Indonesia

wintha_salyo@yahoo.com

To

characterise the reading development of Indonesian children, a tool is

currently developed. The tool builds on two important findings from previous

literature: that the depth of a language’s orthography influences reading

development (e.g., Seymore, Aro, & Erskine, 2003); and that

reading development proceeds in phases (e.g., Ehri, 2005). In

languages with deep orthography such as English, reading is made challenging by

irregular words, such as ‘pint,’ which cannot be decoded successfully just by

relying on phonological strategy. It does not work when children try to

assemble the words based on the Grapheme-Phoneme Conversion that can be found

in regular words, such as ‘mint.’ Furthermore,

in English, each grapheme or series of graphemes can be read differently

in different words. For example, the graphemes <c>

and <h> can be

read as /ʃ/ in the word ‘moustache,’ /t ʃ/ in the word ‘chair,’ and /k/ in the

word ‘choir.’ The work of Seymour, Aro, &

Erskine (2003)

shows that children reading English are not reading fluently about 50% of

familiar words by the end of the first school year. On the other hand, in languages with

transparent orthographies, such as Italian, children have become accurate and

fluent in reading simple, familiar words by the end of the first school year.

In terms of orthography, Indonesian is transparent, much like Italian. It is

interesting to ask how children’s reading proceeds in such a transparent

orthography which has not been extensively investigated. In this research

project, a tool that makes use of several variables of the written Indonesian

words is developed and tested to uncover its suitability and reliability for

nationwide application. One hundred disyllabic, frequent words (10,000 most

frequent words based on the IndonesianWac corpus) are read by the participants

and divided into four groups: (1) simple words; (2) words with diphthongs ; (3)

words with digraphs; and (4) words with consonant clusters. Two groups of

normally developing children have been tested: 16 pre-school children (mean

age=5 years; 7 months); 17 grade 1 children (mean age=7 years).

Answers are recorded digitally and written on answer sheets. Overall, by

keeping number of syllables constant, it is possible to assess how syllable

structure(s) affects the children’s reading development and how chronological

age affects reading development. Our

preliminary findings are: (1) at the pre-school stage, (a) all four groups of

words are difficult, (b) reading mistakes predominantly show visual

errors which still show 50% of the graphemes in the target

words,

and (c) digraphs and consonant clusters presented the most difficult challege

as evidenced by the percentages of mistakes made; (2) at the grade one level,

(a) simple words and words with diphthongs are less difficult to read, (b)

mistakes are also predominantly visual

, although to a much smaller extent than that of the

pre-schoolers, and

(c) digraphs and consonant clusters still present the most difficult challenge

at this level.

Reading Acquisition Reading

Development Reading

Disabilities Dyslexia

Minggu, 22 November 2015

Rintisan Pemetaan Milestones Performa Membaca pada anak-anak Indonesia (Seminar Volunteer Educators Network, 21 Nov 2015)

Disleksia

perkembangan (developmental dyslexia)

adalah sebuah kondisi kesulitan belajar yang termanifestasi secara perilaku dengan

kesulitan untuk belajar membaca dan untuk menjadi pembaca yang mahir. Menurut

teori fonologis (phonological theory of

dyslexia), disleksia terjadi oleh karena adanya gangguan (impairment) di representasi kognitif

dari bunyi-bunyi bahasa di benak seseorang (Stanovich, 1988 dan Snowling, 2000

dalam White, Milne,

Hansen, Swettenham, Frith, dan Ramus, 2006). Kondisi seperti ini akan mengganggu

kemahiran dalam memetakan grafem (huruf) dan bunyi-bunyi bahasa. Sebagai

contoh, ketika kita membaca kata SAMA, kita harus memetakan bahwa grafem

sederhana S mewakili bunyi fonem /s/, grafem sederhana A mewakili bunyi fonem

/a/, dan grafem sederhana M mewakili bunyi fonem /m/. Pemetaan ini akan menjadi

lebih kompleks untuk digraf (NG, NY, KH, SY) dan diftong (AI, AU, OI) karena

dua grafem atau dua huruf dipetakan kepada satu bunyi.

Identifikasi

disleksia perkembangan di Indonesia masih sangat menantang dikarenakan oleh

paling tidak dua hal. Pertama, ketiadaan tes-tes membaca yang ternorma dan

terstandarisasi untuk dapat menilai performa membaca anak-anak. Idealnya, diagnosis

disleksia ditegakkan setelah ada bukti yang valid bahwa performa membaca

seorang anak ada di 1 Deviasi Standar di bawah rata-rata nilai akurasi membaca di

dalam nilai performa yang sudah dinormakan (Sprenger-Charolles, Colé, Lacert,

Serniclaes, 2000) sehingga dapat ditunjukkan bahwa dia memiliki performa yang

jauh berada di bawah performa yang lazim menurut IQ, pengalaman sekolah, dan

usia kronologis. Dengan adanya tes-tes ini, performa membaca anak akan dapat

dilihat secara jelas pada berbagai jenis kata yang diatur berdasarkan

bunyi-bunyi bahasa yang menyusunnya, bangun suku kata, jumlah suku kata, dan

lain sebagainya. Hal kedua yang membuat identifikasi

disleksia perkembangan masih sangat menantang di Indonesia adalah ketiadaan

pemetaan performa membaca (reading

milestones atau reading development)

anak-anak Indonesia, dengan memperhitungkan usia kronologis, jenis-jenis dan

kompleksitas kata, dan variabel-variabel lain seperti bahasa ibu, kondisi

diglosia bahasa Indonesia (Bahasa Indonesia dianggap lebih tinggi prestisenya

dibanding dengan bahasa daerah) dan status sosio-ekonomi. Dengan ketiadaan ini,

sering kali kita tidak bisa menjawab pertanyaan “Apakah lazim anak saya atau

murid saya pada usia sekian atau kelas sekian masih kesulitan membaca?” Tidak

mudah dijawab karena kita belum tahu bagaimana proses belajar membaca yang

lazim. Sebagai sebuah rintisan, makalah ini akan memaparkan temuan-temuan awal

dari penelitian antar-universitas mengenai pemetaan performa membaca pada

anak-anak Indonesia, baik yang berkembang dengan lazim atau yang sudah

mengalami kesulitan membaca di sekolah. Data berasal dari penelitian-penelitian

yang dilakukan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,

Depok dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya.

Di mana:

S = Deviasi Standard

Σ = jumlah dari

X = nilai individual

M = nilai rata-rata dan n = jumlah sampel (jumlah nilai)

Σ = jumlah dari

X = nilai individual

M = nilai rata-rata dan n = jumlah sampel (jumlah nilai)

Rumus

penghitungan Deviasi Standar (dikutip dari Anjarningsih, 2011, hlm. 11)

Pada

sebuah penelitian yang sedang berjalan, Windiani Putri, Anjarningsih, dan

Suhardijanto melihat performa membaca oleh anak-anak usia prasekolah (rata-rata

5 tahun 8 bulan) di sebuah lembaga kursus membaca di pinggiran Jakarta. Ada dua

kelompok, yaitu kelompok A yang memulai kursus di tahun 2014 (durasi rata-rata

1 tahun 3 bulan, rentang 10 bulan-22 bulan), dan kelompok B yang memulai kursus

di tahun 2015 (durasi kursus rata-rata 4 bulan, rentang 1 bulan-9 bulan). Kedua

kelompok diminta membaca 100 kata-kata dwisilabik (mengandung dua suku kata)

yang dimanipulasi bangun suku katanya. Pada jenis pertama, 25 kata-kata

dwisilabik yang dibaca mempunyai bangun suku kata yang sederhana.

Pada

kelompok A (durasi kursus rata-rata 1 tahun 3 bulan), ketika membaca jenis kata

sederhana kesalahan-kesalahan yang ditemukan adalah kesalahan pengubahan,

penghilangan, penambahan, visual, dan substitusi. Total ada 66 kesalahan dari

400 kata hasil bacaan (16,5 %).

A.

Pengubahan

bagi à

/ba.yi/ /ba.di/

bila

à

/ba.la/ /bi.ba/

cara

à

/ca.la/ /ca.ri/

dari

à

/da.li/ /ba.ri/

data à

/ba.ya/

B.

Penghilangan

guru

à

/ru/

C.

Penambahan

maka

à

/ma.kan/

kota

à

/ko.tak/

tahu

à

/ta.hun/

muda

à

/mu.dah/

bila

à

/bi.lam/

D.

Visual

bagi

à

/ba.ca/

hari

à

/ha.ya/

E.

Substitusi

juga

à

/do.a/

Pada

kelompok B (durasi kursus rata-rata 4 bulan), jenis-jenis kesalahan baca yang dilakukan

adalah kesalahan pengubahan, penghilangan, pembalikan, visual, dan substitusi. Ada

117 kesalahan dari 400 kata hasil bacaan (29,25 %).

A.

Pengubahan

demi

/de.mi/

cara

/ba.ra/

dari

/ba.ri/,

data

/ba.ta/

guru

/bu.ru/

B.

Penghilangan

pula

à

/pu.a/

muda

à

/u.da/

bagi

à

/ba/

juga

à

/ju/

guru

à

/ru/

kota

à

/tak/

C.

Pembalikan

nama

à

/ma.na/

D.

Visual

bagi

à

/bi.ji/

demi

à

/be.mi/

demi

à

/da.ma/

kota

à

/ka.o/

E.

Substitusi

demi

à

/ba.li/ /de.na/ /ma.da/

dulu

à

/la.ut/

juga

à

/bi.ba/

juta

à

/ja.wu/

nama

à

/men.da/ /nu.pah/

tahu

à

/ka.wu/

Berdasarkan

paparan di atas, terlihat bahwa akurasi pemetaan antara fonem (bunyi) dan

grafem (huruf) meningkat seiring dengan bertambahnya durasi belajar. Namun

demikian, setelah satu tahun pun, akurasi dalam membaca kata-kata dwisilabik

dengan bangun kata sederhana belum sempurna. Kemudian, perlu diingat juga bahwa

para peserta dalam penelitian ini berusia kronologis di bawah 7 tahun yang

merupakan usia minimal masuk sekolah di sekolah dasar negeri.

Anjarningsih

(2006) meneliti performa membaca anak-anak di awal kelas 3 SD (usia rata-rata 8

tahun 3 bulan). Ada beberapa hal yang menarik di performa kelompok yang

mendapatkan nilai akurasi membaca paling rendah (78,2 % berusia 8 tahun 11

bulan dan 74,56 % berusia 8 tahun 1 bulan). Di bawah ini adalah beberapa contoh

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kelompok ini:

A.

Regularisasi

kunyah

à

/ku.yah/

syura

à

/sa.yur/

syak

à

/sa.in/

B.

Substitusi

kalung

à

/ke.lu.ar.ga/

bunga

à

/bu.a.ya/

C.

Visual

skrup

à

/rup/

Kesalahan

regularisasi menunjukkan kesulitan dengan digraph NY dan SY. Kesalahan visual

juga menunjukkan kesulitan yang serupa, yaitu memproses klaster atau kumpulan

bunyi konsonan, yaitu SK. Dari yang seharusnya memproduksi tiga bunyi bahasa

atau fonem, yaitu /s/, /k/, dan /r/, hanya satu bunyi yang diproduksi, yaitu

/r/. Sangat menarik untuk mengamati kesalahan substitusi yang ada, yaitu

pembacaan kata-kata KALUNG, dan BUNGA sebagai KELUARGA dan BUAYA. Ini

menunjukkan bahwa selain adanya kesulitan dengan digraf, terlihat juga adanya

kerentanan terhadap pengaruh dari kata-kata lain di dalam leksikon anak-anak

ini. Ketika mereka kesulitan dengan grafem sederhana dan digraf, mereka mencari

kata apa di dalam leksikon mereka yang mereka anggap mirip dengan kata yang dibaca

dan kemudian menyebutkan kata yang mirip tersebut.

Juga

menarik untuk dilihat bahwa anak-anak pada Anjarningsih (2006) sudah belajar

membaca paling sedikit selama 2 tahun di sekolah dasar. Bahkan setelah 2 tahun,

masih terdapat kesulitan pemetaan fonem ke grafem yang mempengaruhi akurasi

membaca mereka. Saya memiliki keyakinan bahwa jika kesulitan-kesulitan yang

ditemui oleh Anjarningsih (2006) dan Windiani Putri, Anjarningsih, dan

Suhardijanto (belum terbit) masih ditemui pada kelas 3 di awal semester kedua

dan mengganggu performa akademik anak secara signifikan di sekolah, kita perlu

mencurigai adanya disleksia atau kesulitan membaca spesifik.

Kirana

(2011) merupakan salah satu dari sedikit skripsi yang membahas performa membaca

anak yang memang sudah mengalami kesulitan membaca di sekolah. Metode yang

digunakan salah satunya adalah melihat pola-pola kesalahan dalam membaca

kata-kata dalam teks-teks bacaan yang ada di buku sekolah responden penelitian

yang ketika itu berusia 11 tahun. Pola kesalahan yang ditemukan adalah beserta

beberapa contoh adalah:

A.

Penambahan

fonem

kesenian

à

/ke.se.ni.man/

pencegahan

à

/pən.cəŋ.ga.han/

kronis

à

/ko.ro.nis/

B.

Penambahan

suku kata

penjajah

à

/pən.ja.jah.an/

keberanian

à

/kə.bə..ra.ni.an.ña/

C.

Penghilangan

fonem

andil

à

/a.dil/

sarana

à

/sa.ran/

pendapa

à

/pə.da.pa/

D.

Pembalikan

pada

à

/da.pa/

alun-alun

à

/la.un.la.un/

bawah

à

/wa.bah/

E.

Kombinasi

dari

à

/da.rah/

masuk

à

/mak.sud/

organ

à

/o.raŋ/

Jika

kita tertarik untuk mengetahui mengapa semua kesalahan ini dapat terjadi, the phonological theory of dyslexia

dapat kita rujuk untuk memberikan penjelasan. Sama dengan yang sudah ditemukan

di bahasa-bahasa lain, kemahiran membaca di bahasa Indonesia dilandasi dengan

kesadaran fonologis bahwa kata-kata yang sudah diketahui para pembaca pemula

semenjak mereka balita dapat dipetakan kepada huruf-huruf dan suku kata ketika

ketika membaca. Gangguan dalam kesadaran fonologis ini dapat menyebabkan

gangguan di dalam proses belajar membaca, yang dapat menyebabkan semua

kesalahan yang sudah dipetakan di atas. Dengan memperhitungkan usia kronologis

dan tahapan membaca, diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan

mempunyai panduan dalam melakukan diagnosa disleksia. Kesalahan apa yang lazim

diproduksi pada tahun pertama belajar membaca pada usia 6-7 tahun, misalnya,

kemungkinan menjadi pertanda disleksia jika ditemukan pada anak berusia 8,5

tahun yang sudah belajar membaca selama 2 tahun lebih.

Anjarningsih

saat ini sedang melakukan penelitian intervensi dengan peserta seorang anak

usia 10 tahun dengan kesulitan membaca. Assessment

awal menunjukkan responden masih mengeja apa yang dibaca dan mengalami

kesulitan merangkai kata-kata yang mengandung digraf dan diftong, serta suku

kata tertutup atau Konsonan Vokal Konsonan (misalnya maKAN). Langkah intervensi

pertama adalah belajar menghitung jumlah suku kata (2 atau 3 suku kata per

kata) dan menghitung jumlah bunyi bahasa di dalam setiap suku kata. Jumlah suku

kata dihitung dengan tepukan dan jumlah bunyi bahasa dihitung dengan menaruh

sebuah bola kecil play doh, satu untuk setiap bunyi bahasa. Salah satu temuan

awal berkenaan dengan kesadaran fonologis adalah bahwa mengenali jumlah suku

kata relatif lebih mudah dibanding dengan mengenali jumlah bunyi bahasa

(sejalan dengan temuan Treiman, 1985), terutama mengenali konsonan kedua di

dalam sebuah suku kata tertutup. Misalnya, suku kata KAN dikatakan hanya

memiliki 2 bunyi bahasa yaitu /k/ dan /a/. Dengan demikian, bisa dikatakan

bahwa apa yang tidak dibaca oleh anak yang menjadi responden ini adalah bunyi

bahasa yang tidak disadari keberadaannya. Tugas seperti mengenali suku kata,

membalik urutan suku kata, menghilangkan suku kata, dan tugas-tugas serupa pada

tataran bunyi bahasa atau fonem bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas

kognitif kepada satuan-satuan bahasa ini yang pada waktunya akan memudahkan

pemahaman kepada pemetaan fonem dan grafem.

Paparan

di dalam makalah singkat ini merupakan rintisan untuk dapat membuat pemetaan

perkembangan kemampuan membaca anak-anak Indonesia. Kontribusi lembaga-lembaga

dan peneliti-peneliti lain sangat diharapkan untuk dapat membuat gambaran yang

utuh di dalam pemetaan ini mengingat bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku

bangsa, provinsi, bahasa daerah, dan variasi kondisi sosio-ekonomi yang sangat

berpengaruh kepada performa membaca anak, pada khususnya dan performa akademis

pada umumnya. Kontak dapat ditujukan ke nomor telpon seluler 0812 860 60 584 (sms

/ wa / telpon), pin BB 57A88D0C, dan alamat surat elektronik wintha_salyo@yahoo.com.

Daftar

Pustaka

Anjarningsih,

H.Y. (2006). Developmental Dyslexia

in Bahasa Indonesia: Developing a Screening Test. Tesis magister

Universitas Potsdam, Jerman.

Anjarningsih,

H.Y. (2011). Jangan Kucilkan Aku karena

Aku Tidak Mahir Membaca: Pentingnya Identifikasi Dini Disleksia untuk Masa

Depan Anak. Pustaka Cendekia Press: Yogyakarta

Kirana,

A. W. (2011). The Phonological Operation

that Happens during the Reading Activity Of A Child Aged 11 Years Old with

Dyslexia. Skripsi sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Sprenger-Charolles,

L., Colé, P., Lacert, P., & Serniclaes, W. (2000). On subtypes of

developmental dyslexia: Evidence from processing time and accuracy score, di Canadian Journal of Experimental Psychology,

Vol. 54, No. 2, hlm. 87-103.

Treiman, R. (1985).

Onsets and rimes as units of spoken syllables: Evidence from children, di Journal

of Experimental Child Psychology, Vol. 39, hlm. 261-181.

White,

S., Milne, E., Rosen, S., Hansen, P., Swettenham, J., Frith, U., & Ramus,

F. (2006) The role of sensorimotor impairments in dyslexia: a multiple case

study of dyslexic children, di Developmental Science, Vol. 9,

No. 3, hlm. 237–269.

Windiani Putri, A.

Anjarningsih, H.Y., Suhardijanto, T. (belum terbit). Pengaruh

Digraf, Diftong, dan Gugus Konsonan Terhadap Performa Membaca oleh Anak.

Skripsi sarjana, Universitas Indonesia, Depok.

Langganan:

Postingan (Atom)